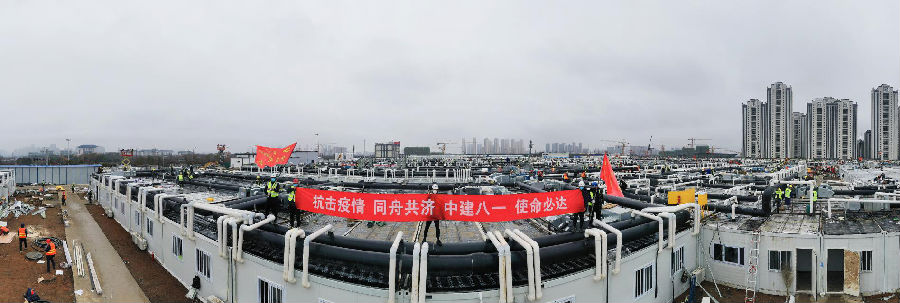

在全民战“疫”的各条战线中,武汉雷神山医院建设成为全国关注的焦点。这里是寄托着全国人民的希望和危重症患者抵抗死神的最后防线。在雷神山医院项目建设现场,一群身着中建八一标志的建设者走进我们的视线,这群年轻的建设者说““我不是英雄,只是有人需要我”。”今天,一起走进他们的故事。

与雷神山建设,是一生的荣耀。突击队员张志龙是新风工区空调负责人,每天要坚持到凌晨2:00后才返回休息,每天走的步数超过3万步,长期霸占微信步数排行榜榜首。最紧张的时刻,他几乎与同事进行“2小时倒班”制,简单休整一下又重新投入了工作。他将施工计划细化到“6小时汇报”,定期梳理自己施工区域内的人员、材料、机具情况,制定详细的分工表,随时协调现场,保证抢工过程中工序不乱,紧张有序地开展施工。

谈到本次驰援武汉,张志龙说:“自己没有赶上中建八一援藏援川,这次能够援助武汉,是自己一生的荣幸,只想按时完成任务,把工程交付国家,能早一天是一天”。

张志龙说,自从投身施工当中后,已经没有时间去查看疫情的新闻了,就像身在暴风中央一样,工作让他感到十分心安。“这次前来的党员同志和兄弟们都十分给力,工作起来都十分‘玩命’,公司为我们提供了完善的后勤保障,兄弟们毫无顾虑,往前冲就是了!”

缺工人、缺材料,找李征。俗话说,“兵马未动,粮草先行”。突击队现场生产负责人李征主要负责现场工人、机具、材料的调配工作。由于他经常在各个地块奔波,所以大家只经常处于“找李征”的状态。“找到了他就有了材料,找到了他就有了工人”,李征拥有多个医院类项目的丰富经验,是名副其实的“医院宝典”。早在进场施工之初,他就提出“医院项目新风系统必须加高效过滤器,这种材料必须想尽一切办法找到”、“医院项目冷凝水必须单排,避免交叉感染,要对病人负责”。虽然现场工期紧张,但他依然对施工质量有着严格的要求,“不仅要又快又好的干完工程,还要让医院具备良好的使用功效”这是李征坚定的信念。

带着希望出发,前往胜利的彼岸。突击队员杨露是在2月4日自驾前来武汉雷神山医院。最繁忙的时候,他每天的微信步数都超过了40000步。为了不让家人朋友担心,他特意关闭了微信的步数。杨露负责现场压力最大的通风工作。“充实的工作没有让我感到劳累,在这里工作每天都感觉很起劲,很充实。身为党员,就是要在关键时刻顶得上去!”杨露前往武汉的那天,正逢他的小女儿满月,他带上党徽,挥别了爱人与两个孩子,开始了这次坚决的远征!

工装就是军装,铁军精神薪火相传。2月9日,来自河南的施工班组在抵达武汉后便立即投身了现场施工,甚至没有时间更换统一带有标识的劳动防护用品。但是在班组长的带领下,他们每个人在安全帽、反光背心上都用记号笔写下了“八一”的名字,工人郭国涛说:“看团队里其他工人背后都有这种字样,我们想和大家作为一个团队,共同援建武汉,为祖国出力”。

郭国涛此时非常自豪,年轻的脸上挂着笑容,神采奕奕,“‘八一’这个名字听起来很好听,就像是军人一样,来到现场之后,感觉我们就像一支部队,纪律好,管理强,大家都向着一处使劲,这种感觉很好!”

据悉,中建八局一公司的历史可以追溯到新中国成立初期,中国人民志愿军23兵团109师326团于1952年抗美援朝归国,至1983年由基建工程兵22支队201团在济南集体转业。30多年间,这支队伍“劳武结合,能工能战,以工为主”,为国家建设、军队建设做出了重大贡献,被誉为“第一流基建队伍”、“南征北战的铁军,重点建设的先锋”,为中建红色基因、八局铁军文化增添了浓墨重彩的一笔。令行禁止、使命必达的铁军精神,已经成为中建八局一公司最为厚重的文化底色。